1. 머리말

형법 제164조 제1항은 “불을 놓아 사람이 住居로 사용하거나 사람이 現存하는 建造物, 汽車, 電車, 自動車, 船舶, 航空機 또는 鑛坑을 燒毁한 者는 無期 또는 3年 이상의 懲役에 處한다.”라고 하여, 현주건조물방화죄에 관하여 규정하고 있다. 위 조문중에 燒毁라는 단어가 나온다. 이 단어는 형법 제164조 이외에도 제165조, 제166조, 제167조, 제170조 등에도 등장한다. 燒毁는 1953년 우리나라의 형법이 제정될 때 부터 지금까지 변함없이 사용되고 있다.

우리나라 형법이 일본의 영향의 받은 것은 알려진 사실인데, 1953년 당시 일본의 형법에는 제108조에 “火ヲ放テ現ニ人ノ住居ニ使用シ又ハ人ノ現在スル建造物、汽車、電車、艦船若クハ鑛坑ヲ燒燬シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス”라고 하여, 우리 형법과 동일한 현주건조물방화죄에 관하여 규정하고 있지만, 燒毁가 아니라 火변이 붙어있는 燒燬를 쓰고 있다.

이러한 차이가 어디에서 온 것인지를 중심으로 燒毁의 유래에 관하여 알아보고자 한다.

2. 燒毁와 燒燬의 차이

(1) 사전적 의미

우리나라와 燒毁와 일본의 燒燬 어떤 차이가 있는가에 대해서 먼저 살펴보고자 한다. 두 단어의 차이는 두번째 글자인 毁와 燬에 있다.

먼저 글자의 사전적 의미에 관해서, 毁는 新漢語林에 의하면,

① こぼつ。こわす。こぼれる。こわれる。

② かく。かける。きずつける。きずつく。

③ やぶる。やぶれる。ほろぼす。

④ のける。取り去る

라는 뜻이고, 燬는

① ひ。はげしい火。烈火。

② やく。やきつくす。

라는 뜻으로 서로 다르다.

이를보면 燒毁는 “태워서 부수다” 라는 수식구조인데 비해서 燬에는 やく라는 뜻이 있어 燒燬는 병렬구조로 볼 수 있다. 즉, 단어의 형성구조도 다르다.

이어서 전체 단어를 각종 사전에서 찾아보면, 국립국어원 표준국어대사전에는 燒毁는 실려있지 않고, 燒燬만이 실려있다. “불에 타서 없어짐. 또는 불에 태워 없앰.”이라고 뜻을 풀고 있다. 日本 国語大辞典에는 燒燬만이 실려있으며, “燒くこと。燃やすこと。燒き払うこと。”라고 한다.

(2) 법적 의미

소훼의 법적 의미에 관하여는 학설이 나뉜다. 이 중 독립연소설은 불이 매개물을 떠나 목적물에 옮겨붙어 독립하여 연소할 수 있는 상태에 이르렀을 때 소훼가 있고, 방화죄는 기수가 된다는 견해이다. 우리나라 판례의 입장이다. 그리고 효용상실설은 화력에 의하여 목적물의 중요부분이 소실되어 그 본래의 효용이 상실된 때 소훼가 있고 방화죄는 기수가 된다는 견해이다. 그 외 중요부분 연소개시설, 일부손괴설, 2분설 등도 있다.1

3. 우리나라 형법의 성립경위

소훼의 유래를 알아보기 위하여는 먼저 우리나라 형법의 성립경위를 알아보는 것이 필요하다. 이에 관하여는 ‘제정형법의 성립경위2’에서 자세히 소개하고 있으며 이를 간략히 소개하겠다.

형법전의 제정작업은 이미 미군정하에서부터 시작되었다. 그 후 대한민국이 건국되면서 ‘법전편찬위원회’ 가 새로이 출범하여 1949년 11월 12일 ‘형법초안’을 완성하고 ‘형법초안이유설명서’와 함께 정부에 제출하였다.

정부는 법전편찬위원회 형법초안에 간통죄를 쌍벌죄로 하는 1개 조문만을 추가한 형태로 정부초안을 작성하여 1951년 4월 13일 국회에 제출하였다.

국회에서는 법제사법위원회가 정부초안을 검토하여 법사위수정안을 작성하고 1952년 8월 27일 이를 법사위원회 전체회의에서 통과시켰다.

이후 1953년 4월 16일 형법안 제1독회가 시작된 이래 총 12회의 본회의 심의가 있었다. 일련의 수정을 거친 형법안은 동년 9 월 18일 공포되어 같은 해 10월 3일 시행되었다.

4. 일본 형법의 역사

앞에서 살펴본 것과 같이, 燒毁는 일본의 燒燬와 유사하므로 일본 형법의 영향을 받았을 가능성 이 높다. 그러므로 일본의 근대부터 우리나라 형법 제정 당시까지의 일본의 형법의 역사에 관하여 간단히 살펴보겠다.

메이지유신 후, 메이지 원년(1868) 경 仮刑律가 성립하였다. 仮刑律는 신정부 최초의 형법전이나, 일반에 공포된 것은 아니고 부번현에서의 의률이나 단형에 관한 요청에 대한 기준으로서 政府部 내에서 기능하던 것이었다.3

그 후 메이지 3년(1870) 新律綱領이 만들어졌다. 新律綱領은 전6권으로, 首巻에 五等親図등의 권두도를 두고, 名例・職制・戸婚・賊盗・人命・闘殴・罵詈・訴訟・受贓・詐偽・犯姦・雑犯・捕亡・断獄의 14律 192条로 구성된다.4

메이지 13년(1880)에는 소위 旧刑法가 제정된다. 旧刑法는 1810년 프랑스 형법을 기초로 하여, 독일・벨기에・이탈리아 등의 입법례와 초안을 참작하여 편찬되었다.5

메이지 40년(1907)에는 소위 現行刑法가 제정되어 개정을 거듭하며 현재까지 이어지고 있다.

실제로 사용되지는 않았으나, 쇼와 15년(1940) 改正刑法仮案이 만들어졌는데 이는 우리나라 형법에 많은 영향을 끼쳤다. 이 개정형법가안에 지나치게 의존 하였다는 의견도 있을 정도이다.6

5. 구체적 조사

여기까지 우리나라 형법의 성립경위와, 일본의 근대에서 현대에 이르기까지의 역사에 관하여 간단히 살펴보았다. 그렇다면 이러한 흐름 속에서 ‘소훼’가 어떻게 나타나고 있는지에 관하여 구체적으로 살펴보고자 한다.

(1) 仮刑律

仮刑律은 일본 국립국회도서관의 司法資料 別冊第17号 日本近代刑事法令集 上에서 찾을 수 있었다. 그런데 방화죄에 관한 부분은 찾아 볼 수 없었다. 그렇다면 방화죄에 관하여는 따로 신정부가 관여하지 않고, 번의 기존의 법에 의하여 처리되었던 것이 아닌가 추측된다.

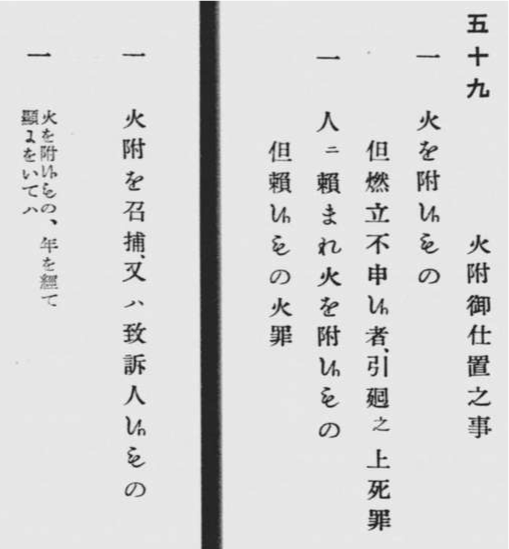

번의 법에 관하여는, 일본 국립국회도서관에 서 近世藩法資料集成라는 책을 찾을 수 있었고 그중 제1권에 실린 방화죄에 관한 부분은 아래와 같다.

이를 보면 소훼라는 단어는 사용되고 있지 않고 燃立라는 단어가 사용되고 있다.

(2) 新律綱領

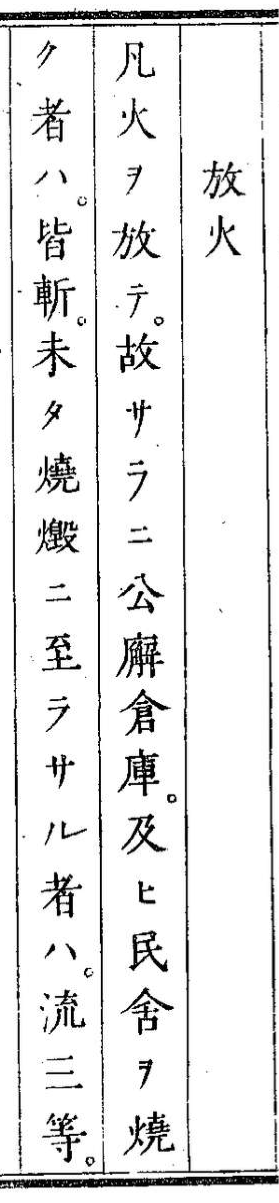

新律綱領도 일본 국립국회도서관에서 찾을 수 있었다. 이중 제5권에 방화죄에 관한 조문이 실려 있으며 아래와 같다.

3번째 줄에 보면 燒燬가 사용되고 있다는 것을 알 수 있다.

(3) 旧刑法

메이지 13년 형법은 일본 국립국회도서관 일본법령색인(http://hourei.ndl.go.jp)에서 찾을 수 있었다. 제402조에서 “火ヲ放テ人ノ住居シタル家屋ヲ燒燬シタル者ハ死刑ニ處ス”라고 하여 역시 燒燬를 사용하고 있다.

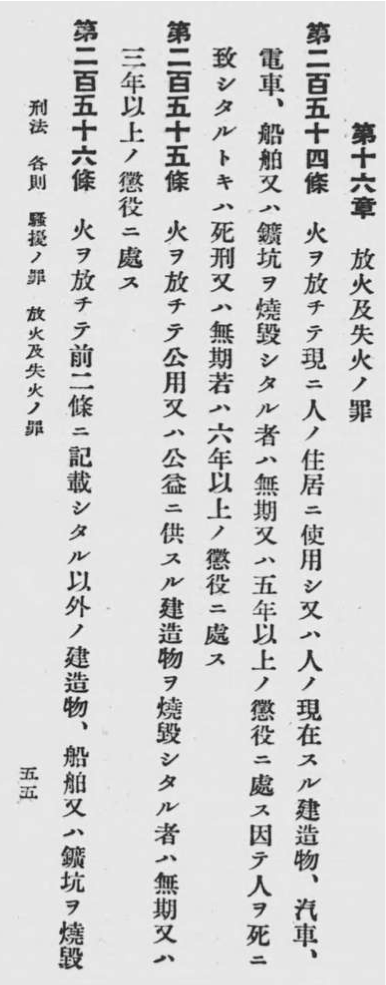

(4) 現行刑法

메이지 40년 형법은 제108조에 “火ヲ放テ現ニ人ノ住居ニ使用シ又ハ人ノ現在スル建造物、汽車、電車、艦船若クハ鑛坑ヲ燒燬シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ處ス”라고 하여 燒燬를 사용하고 있다. 이 역시 일본법령색인에서 찾을 수 있었다.

(5) 改正刑法仮案

개정형법가안은 일본 국립국회도서관에서 찾을 수 있었다. 이를 아래에 제시한다. 제254조에서 현주건조물방화죄에 관하여 규정하고 있으며, 燒燬가 아니고 燒毀를 사용하고 있는 것이 특징이다.

(6) 형법초안

우리나라의 형법초안은 국가기록원(http://www.archives.go.kr) 의 ‘형사법령제정자료집(1) 형법’에서 볼 수 있다. 48페이지에 보면 제174조로서 “불을 놓아 타인의 住居에 사용하거나 他人의 現存한 建造物, 汽車, 電車, 船舶, 航空機 또는 鑛坑을 燒毁한 者는 無期 또는 五年以上의 懲役에 處한다. 이로 因하여 사람을 死傷에 이르게 한 者는 死刑, 無期 또는 七年以上의 懲役에 處한다.”라고 현주건조물 방화죄를 규정하고 있다.

6. 조사에 관한 검토

위의 조사를 살펴보면, 일본에서는 1870년 부터 燬가 계속 사용되고 있었는데, 개정형법가안에서만 毀가 사용되고 있다. 개정형법가안은 태평양 전쟁등으로 인하여 개정논의가 백지화되서 실제로 법령에 적용되지는 않았기 때문에 그 후의 일본의 형법에서는 毀를 찾아볼 수가 없다. 이와 같이 일본의 개정형법가안과 우리나라의 형법초안에서 毀가 사용된 이유를 검토해 보고자 한다.

(1) 일본의 개정형법가안

일본의 개정형법가안이 毀을 사용한 이유에 관해서 생각해 보겠다.

첫째로, 가장 단순하게 생각해 볼 수 있는 것은 조판이나 인쇄상의 오류이다. 당시에는 컴퓨터 출판 등이 없었기 때문에 손으로 활자를 골라서 만들었고 거의 쓰이지 않는 燬와 毀를 착각해서 잘못 인쇄되었을 수도 있다. 다만 여러해에 걸쳐서 만들어진 가안에서 오류가 날 가능성이 높지는 않다.

둘째로, 당시에 燬와 毀를와 서로 통용하여 썼을 가능성이다. 그러나 만약 통용하여 썼더라도 법률조문에 통용자를 사용하는 것은 생각하기 어렵다.

셋째로, 효용상실설을 지지하기 위한 용어의 변경이다. 독립연소설은 불이 매개물을 떠나 목적물에 옮겨붙어 독립하여 연소할 수 있는 상태에 이르렀을 때 소훼로 보고 효용상실설은 화력에 의하여 목적물의 중요부분이 소실되어 그 본래의 효용이 상실된 때를 소훼로 보는 만큼 단순히 태우다 라는 뜻이 있는 燬보다는 부순다는 의미를 가지는 毀를 사용하는 것이 효용상실설에 더욱 어울리는 용어가 된다. 1930년대 당시 일본의 통설은 효용상실설7이기 때문에 가능성이 높다.

(2) 우리나라 형법초안

우리나라 형법초안이 당시 의용형법에서 사용하고 있던 燬에서 毀으로 바꾼 이유에 관하여 검토해 보고자 한다.

첫째로, 평이화에 의한 것일 가능성이 있다. 법제편찬위원회의 ‘형법기초요강’의 형법각칙요강 (갑) 一에는 “용어는 언문일치체제로 하여 왜색이 농후한 직역어와 일반적으로 사용치 아니하는 한자와 기괴한 어사를 피할 것.”이라는 조항이 있다. 燬는 일반적으로 잘 사용하는 한자는 아니므로 이에 해당할 수 있다. 다만, 절도죄의 竊 등의 한자를 그대로 사용한 것을 보면 가능성은 별로 높아 보이지 않는다.

둘째로, 개정형법가안처럼 효용상실설을 지지하기 위한 변경일 가능성이다. 그러나 우리나라의 통설이 효용상실설인 것도 아니어서 가능성은 별로 없다.

셋째로, 개정형법가안 그대로 들여왔을 가능성이다. 메이지 40년 형법과 개정형법가안의 현주건조물방화죄의 조문을 비교해 보면, 소훼이외에도 艦船이 船舶로 바뀌어 있는 것을 알 수 있다. 우리나라 형법초안에서도 이와 같이 船舶으로 되어있는 것 등을 보면 무비판적으로 도입했을 가능성이 높다. 제16회 국회임시국회속기록8을 보아도 電車다음에 自動車를 넣자는 것 이외에 소훼에 관하여 전혀 논의가 없는 것도 이를 뒷받침한다.

7. 맺음말

이 조사에서는 燒毁의 유래에 관하여 알아보았다. 우리나라의 燒毁에 관하여는 일본의 개정형법가안이라는 전거가 있기 때문에 이에 유래하는 것이라고 어느 정도 단정할 수 있었다.

일본의 개정형법가안에서 毁가 사용된 이유에 관하여는 어느 정도 추측은 가능하지만 단정하기는 어렵다. 조사를 진행하는 중 전9권으로 구성된 ‘刑法改正起草委員会議事日誌’의 존재를 알게 되었는데, 개정형법가안을 만들기 위한 회의의 의사록이다. 이 자료에서 개정형법가안의 毁의 이유에 관하여 확증을 찾을 수 있을 가능성이 높지만, 일본의 法務図書館에 소장되어 있어9 여건상 찾아볼 수가 없었던 것이 아쉬움으로 남는다.

참고문헌

임웅, 형법각론, 법문사, 2013

신동운, 제정형법의 성립경위, 형사법연구 제20호, 2003

浅古弘 外, 日本法制史, 青林書林, 2010

司法省秘書課, 司法資料 別冊第17号 日本近代刑事法令集 上, 1945 한국형사정책연구원, 형사법령제정자료집(1) 형법, 1990

滝川幸辰, 刑法各論, 弘文堂, 1933

吉井匡, 改正刑法仮案成立過程における裁判所侮辱をめぐる議論, 2012

- 임웅, 형법각론, 법문사, 2013, p.599-600 [본문으로]

- 신동운, 제정형법의 성립경위, 형사법연구 제20호, 2003, p.11~12 [본문으로]

- 浅古弘 外, 日本法制史, 青林書林, 2010, p. 289 [본문으로]

- 浅古弘 外, 日本法制史, 青林書林, 2010, p. 290 [본문으로]

- 浅古弘 外, 日本法制史, 青林書林, 2010, p. 292 [본문으로]

- 신동운, 제정형법의 성립경위, 형사법연구 제20호, 2003, p.49 [본문으로]

- 滝川幸辰, 刑法各論, 弘文堂, 1933, p.43 “第一はわが国の通説” [본문으로]

- 한국형사정책연구원, 형사법령제정자료집(1) 형법, 1990, p. 392 [본문으로]

- 吉井匡, 改正刑法仮案成立過程における裁判所侮辱をめぐる議論, 2012, 각주23 [본문으로]

댓글